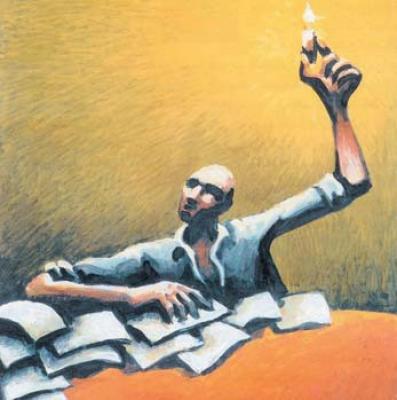

الشعر والأشكال السردية

–

القاهرة ـ يصوغ الناقد د. سامي سليمان من الأطروحات النظرية التي يفيد فيها من النقد الثقافي ونظريات التلقي ونظريات الأنواع الأدبية لاسيما ما يتعلق منها بمسائل التداخل بينها ليطرح عددا من الأفكار الجديدة التي يحاول من خلالها إعادة النظر في مجموعة من التصورات الراسخة في النقد العربي الحديث خاصة ما يتصل بالمواقف من التراث العربي الإبداعى والنقدى.

ويتألف الكتاب الذي صدر مؤخرا لسليمان تحت عنوان «الشعر والسرد: تأصيل نظري ومداخل تأويلية» (333 صفحة) ـ ضمن سلسة كتابات نقدية التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة ـ من مدخل وثلاثة فصول تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية في وحدة واحدة تجعل من المقولات النظرية وسيلة لبلورة رؤى جديدة لعديد من القضايا النقدية في ذات الوقت الذي تجعل فيه من المحاورات التطبيقية وسيلة لتجريب المقولات النظرية للكشف عن حاجتها للمراجعة والتطوير.

وفي المدخل يحلل المؤلف بشكل مكثف صيغ العلاقة بين الشعر والسرد في الثقافة العربية القديمة والوسيطة والحديثة ليثبت قöدم العلاقة من ناحية وليلفت الانتباه من ناحية أخرى إلى ضرورة إعادة تأمل أشكال العلاقة بينها طوال مسيرة الثقافة العربية.

ويشكك المؤلف في حقيقة المقولة المتوارثة والمتواترة عن أن «الشعر ديوان العرب» ويرى أن حضور الأشكال النثرية الكثيف في التراث العربي يدعونا إلى البحث عن صيغ العلاقة بين الشعر والسرد في الثقافة العربية الوسيطة مما يمكننا من اكتشاف مقولات وتصورات نظرية تهز التسليم بالمقولة المطروحة.

ويطرح المؤلف منهجية جديدة لقراءة النصوص الإبداعية والنقدية تقوم على التعامل معها على أنها خطابات تتضمن مجموعة من المستويات المتعددة مما يجعل قراءتها نوعا من التأويل الذي يستهدف الوصول إلى المستويات العميقة للخطابات عن طريق القراءة التزامنية والتعاقبية التي تقوم بنوع من الجدل بين مكونات الخطاب في ذات اللحظة التي تحلل فيها تفاعلات الخطاب النقدي مع الخطابات الثقافية السابقة عليه والمعاصرة له.

ويحدد المؤلف مجموعة من الشروط الثقافية لتحقيق قراءة نقدية قادرة على التجاوز والإضافة ومنها: إدراك تاريخية المقروء وتجاوزه للتاريخية في الآن نفسه وحرية الممارسة النقدية التي يبلورها المؤلف في مقولته التي ترى أن «النقد خطاب العقل الحر».

وفي الفصل الأول يقدم المؤلف قراءة لمصطلح «الاقتصاص» في النقد العربي الوسيط ويربط بينه وبين موقف النقاد المحدثين من ظاهرة الشعر القصصي. وإذا كان هذا المصطلح يشير إلى بناء الشاعر قصيدته على قصة أو حكاية أو خبر فإن المؤلف يؤوله على أنه كاشف عن صيغة من صيغ التداخل بين الشعر والأشكال السردية مما يتيح للناقد المعاصر التماس صور العلاقة بين الشعر والسرد في الثقافة العربية الوسيطة.

ويكشف الناقد عن مفارقة غياب المصطلح عن النقد العربي الحديث في ذات الوقت الذي صاغ النقاد المحدثون صيغا من الوعي بتفاعل الشعر والسرد نتيجة اتصالهم بنظريات النوع في الثقافة الغربية.

وفي الفصل الثانى يقدم سامي سليمان قراءة تأويلية لتلخيص ابن رشد كتاب «الشعر» لأرسطو فيكشف عن أن ابن رشد قد فهم من نظرية أرسطو أن القصيدة الشعرية تقوم على قصة أو حكاية أو خبر أو حديث مما يعني ـ فيما يرى المؤلف ـ أن هذا الفهم كان يقدم تصورا ما لتداخل الشعر والأشكال السردية مما جعله يقوم بإعادة صياغة جزئيات أفكار ابن رشد ليستنتج صورة تأويلية لتفاعل الشعر والسرد لاسيما أن ابن رشد استطاع فيما يؤكد المؤلف أن ينفرد في التراث العربي بصياغة مصطلحي «القصص الشعري» و»الأشعار القصصية» مقابلين دلالين لمصطلح «الملحمة» عند أرسطو مما يكشف عن وعي عميق لابن رشد بظاهرة التداخل بين الشعر والأشكال السردية وذلك ما لم يلتفت إليه النقاد المحدثون.

وفي الفصل الأخير يقدم المؤلف دراسة تطبيقية لأدوار السرد في قصيدة «جدارية» لمحمود درويش حيث يحلل أدوار الراوي وتحولاته في مقاطع القصيدة كاشفا عن العلاقة بين تلك التحولات ومجازات القصيدة ولغتها كما يتوقف عند تأثيرات السرد على البنية الزمنية في القصيدة. ويصل من خلال ذلك إلى أن هذه القصيدة عنيت بسؤال الهوية مما جعل جدل الهوية والصيرورة أساسيا فيها مما يجعلنا نستطيع تأويلها على أنها سيرة ذاتية شعرية تبتغي إكمال ما لم تستطع الذات الشاعرة تحقيقه في الواقع المعيش.

يذكر ان د. سامي سليمان من أبرز نقاد البنيوية التوليدية في الوطن العربي وأحد تلامذة الناقد الدكتور جابر عصفور وله قراءات نقدية في التاريخ العربي أدت إلى حدوث عديد من المعارك النقدية بين الأستاذ الوافد من ألمانيا وبعض المتبعين للنهج النقدي القديم.